【記者余逸安攝影報導】因大漢溪帶來的河運之便,新莊地區在乾隆、嘉慶年間成為北臺灣的中心都市,有「一府二鹿三新莊」、「千帆林立新莊港,市肆聚千家燈火」的美譽,而新莊港的繁榮也帶動了新莊廟街的發展。從廟街中三條古巷的故事,可一窺過去廟街的興盛。

古時的新莊廟街是米糧批發中心,中國商船至新莊港貿易,會到街上購買米糧,並請碼頭工人運回船上,「米市巷」便是重要的搬運路線。

種米所需要的水源,來自新莊平原上的張厝圳與劉厝圳。其中,張厝圳經新莊廟街北方,在尚無自來水的年代,這條圳除了灌溉外,也是民生重要水源,專門到圳邊挑水販售的行業因此出現,「挑水巷」即為當時重要的淡水運輸路線之一。

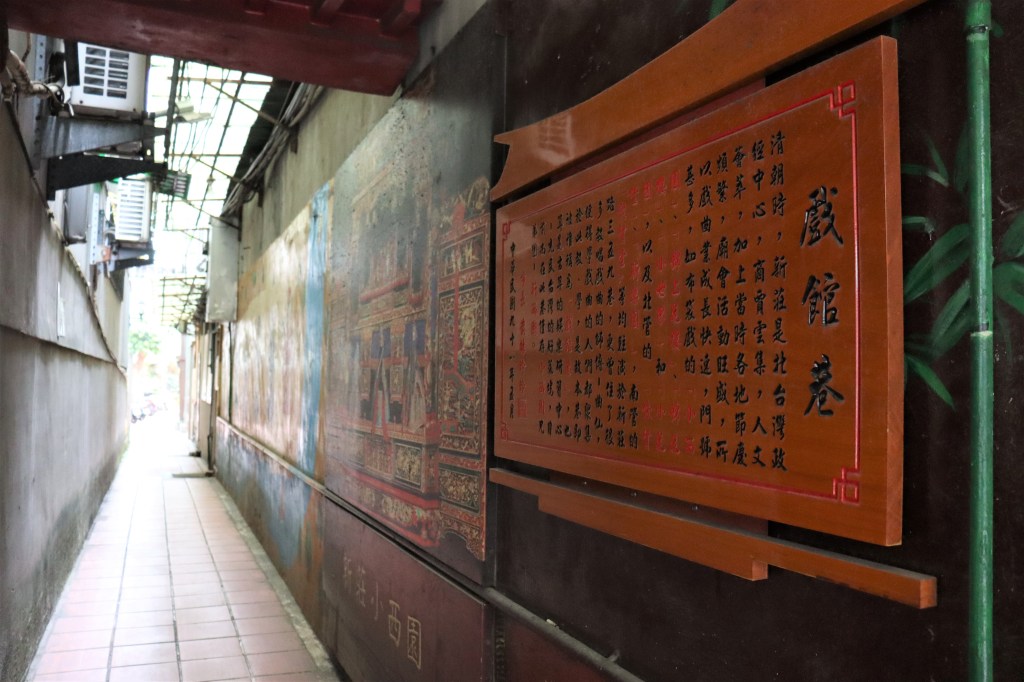

而廟街不只因商業發達帶來人潮,眾多廟宇聚集也使得廟會活動旺盛,扮演活動要角的布袋戲、北管、南管等藝文團體紛紛聚集「戲館巷」,巷內也住了許多教唱戲曲的師傅,成為當時的娛樂研習中心。

以米市巷曾作為工人從碼頭搬運米糧至廟街的重要路線為主題。

二樓則為防禦用途的瞭望台。

曾於日治與民國時期翻修,遂成今貌。

是重要的淡水運輸路線之一。

大致位於今日景德路下方。

用於保護居民免於外敵侵擾,具重要防禦功能。

各路戲館雲集至此。

許多師傅在此教導戲曲,遂稱為「戲館巷」。

為巷內最後一家布袋戲團,如今也已遷出。

尋訪當代繁華城市的一角。